Defilee der Liebe

Roman

Aus dem mexikanischen Spanisch von Petra Strien.

vergriffen

Ein mexikanischer Gesellschaftsroman mit exzentrischen Gestalten, in deren Mitte ein Mord geschieht.

Delfina Uribe schart in Mexiko-Stadt einen Kreis von Künstlern, Intellektuellen und Spionen um sich. Ihre Wohnung gilt als Höhle revolutionärer Korruption: schwerer Schmuck, leichtes Geld, frivole Spiele.

Als der österreichische Exilant Erich Maria Pistauer eines Abends im Jahr 1942 bei ihr tot aufgefunden wird, gibt sie an, ihn nicht gekannt zu haben. Nur der zehnjährige Miguel behält den Mord in Erinnerung und kehrt Jahrzehnte später, nach Aufenthalten in Rom, Paris und London, nach Mexiko zurück, um die Wahrheit zu erforschen und sie – zur Geschichte geworden – weiterzuerzählen. Er betritt damit ein langes Labyrinth.

Sergio Pitol versteht es, seine Figuren mit einer charmanten Gabe zur Lüge auszustatten, was dem Geschichtsprofessor Miguel de Solar die Recherche erschwert und den Lesern einen großen Genuss bereitet.

Die Übersetzung wurde durch die Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. (litprom) unterstützt.

© Verlag Klaus Wagenbach

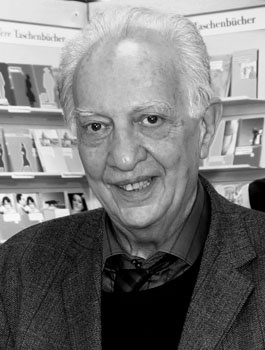

Sergio Pitol

Sergio Pitol, 1933 in Puebla, Mexiko, geboren, studierte in Mexiko-Stadt Jura und Literaturwissenschaft und war als Literaturprofessor und Diplomat in zahlreichen Ländern tätig. Er hat Romane, Erzählungen und Essays geschrieben und gilt als einer der angesehensten Autoren Lateinamerikas. Seine Übersetzungen aus dem Russischen, Polnischen und Englischen haben das Werk von Nikolai Gogol, Anton Tschechow, Witold Gombrowicz, Henry James, Joseph Conrad und Jane Austen in Mexiko bekannt gemacht. Für seine Bücher erhielt er viele Preise, darunter den Premio Herralde de Novela sowie den begehrten Premio Juan Rulfo. 2005 wurde er mit dem bedeutendsten Literaturpreis der spanischsprachigen Welt, dem Premio Cervantes, ausgezeichnet. Pitol starb am 12. April 2018 in Xalapa, Mexiko.

Pressestimmen

»Pitol zu lesen, verlangt eine ständige Wachsamkeit hinsichtlich unserer angeblichen Fähigkeit, die Rätsel des Lebens zu entschlüsseln. Zum Beispiel das, was wir `Paradox´ nennen. Das Paradox, von dem Pitol redet, ist natürlich nicht das simple Missverständnis, das keine bleibenden Spuren in der Existenz hinterlässt und nur aufgeklärt zu werden braucht. Pitols Paradox ist ein `Etwas´, das sich im Laufe seiner Entwicklung mit unvorhersehbaren Bedeutungen auflädt.«

Antonio Tabucchi

»Sergio Pitol lässt aus dem Mexiko von 1942, diesem Sumpf aus Korruption, Verbrechen und revolutionärer wie faschistischer Politik, die Neurosen von 1973 hervorgehen und einen üppig illuminierten Maskenzug paradieren. (…) Mit seinen Hinweisen auf Hegel liest sich der Roman über ein Mexiko, das seit Jahrzehnten von einer Gruppe mit dem Namen ‚Partei der institutionalisierten Revolution’ regiert wird, wie eine einzige große Parodie auf die Vorstellung des Philosophen, das Gewordene sei das Vernünftige.«

Der Tagesspiegel

»Es ist ein prächtiger Umzug skurriler Gestalten, den Pitol schildert. (…) Ein in sich schlüssiger Großdiskurs der Geschichte, den der französische Schriftsteller Georges Perec ‚L´Histoire avec sa grande hache’ genannt hat, ist ohne offenkundige Begradigungen und gewaltsame Interpretationen nicht zu haben. Er zerfasert in zahlreiche Biografien mit ihren ganz eigenen Motiven und Perspektiven. Die Leistung der Literatur besteht gerade darin, verschiedene histoires, also einzelne Lebensläufe, gegen diesen Großdiskurs aufzubieten. Sie sind es, die Pitol in seinem Roman auf bewundernswerte Weise bewahrt.«

Frankfurter Rundschau

»Pitol gelingt mit seinem meisterhaften Roman ein sarkastisches Porträt der mexikanischen Oberschicht, ein Porträt, das er offensichtlich mit boshafter Lust zeichnet. Bitte noch mehr von diesem Autor.«

Bücher zu Lateinamerika

»Der Autor und Publizist Pitol entpuppt sich hier als meisterlicher Erzähler. Er versteht es nicht nur, gewichtige Persönlichkeiten in Szene zu setzen, sondern abbröckelnde Fassaden und duftende Gärten auf eingehende Weise zu schildern. Seine Figuren sind dekadent und mondän, sein Schreibstil schnörkellos und treffsicher.«

Rezensöhnchen

»Mit geradezu uhrmacherischer Präzision verwindet Sergio Pitol die zeitlich und inhaltlich verstreuten Handlungsstränge zu einem Kranz, dessen Mitte immer leer bleibt, um Platz für ein Haupt zu lassen, das sich nicht offenbaren möchte.«

Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Gemächlich aber sprachmächtig evoziert der hierzulande völlig unterschätzte Pitol den Abort der Revolution, deren „Engelmacherin“ die Intrige war. Und auf die verstehen sich seine Protagonisten bis heute blendend.«

Sonntagszeitung